Перевод часов: коровы против, экономия — отсутствует

Лайфстайл

5 августа

9 мин.

В 2011 году Россия отказалась от традиционной практики сезонного перевода часов, став одной из первых крупных стран, принявших такое решение. За этим последовал переход на постоянное зимнее время в 2014 году. Данная реформа затронула множество аспектов жизни российского общества и экономики, вызвав дискуссии о целесообразности подобных изменений.

100 000 ₽

16-180

0-0,8%

100 000 ₽

3-180

0-0,8%

30 000 ₽

1-62

0-0,8%

50 000 ₽

5-30

0-0,8%

30 000 ₽

7-21

0-0,8%

100 000 ₽

16-180

0-0,8%

100 000 ₽

3-180

0-0,8%

30 000 ₽

1-62

0-0,8%

50 000 ₽

5-30

0-0,8%

30 000 ₽

7-21

0-0,8%

История перевода часов в России

Первые опыты с летним временем (1917–1921)

Впервые в России летнее время было введено постановлением Временного правительства 14 июля 1917 года. Это решение принималось по примеру других стран для экономии электроэнергии в условиях военного времени.

Однако из-за политических потрясений осенью 1917 года стрелки часов «забыли» перевести обратно, и только декретом Совнаркома от 4 января 1918 года было предписано вернуться к прежнему времени. В период с 1918 по 1921 год переходы на летнее время продолжались нерегулярно.

Украденный час: декретное время (1930–1981)

16 июня 1930 года постановлением СНК СССР время было переведено на один час вперед относительно поясного времени — так называемое декретное время. Этот час больше не возвращался обратно в течение более 50 лет до 1981 года, когда был возобновлен сезонный перевод часов уже относительно декретного времени.

Современная эпоха и отмена переводов (1981–2014)

С 1981 года в СССР, а затем и в России практиковался сезонный перевод часов: в последнее воскресенье марта часы переводились на час вперед, а в последнее воскресенье октября — на час назад.

Эта система просуществовала до 2011 года, когда президент Дмитрий Медведев объявил об отмене перехода на зимнее время. Это решение о постоянном летнем времени вызвало недовольство населения из-за поздних рассветов зимой.

Тогда количество часовых поясов сократилось с 11 до 9, а страна перешла на постоянное зимнее время.

Президент Дмитрий Медведев в 2011 году обосновал решение об отмене перехода на зимнее время следующим образом:

«Необходимость адаптироваться связана и со стрессом, и с заболеваниями... Мы еще один раз испытаем неприятность, потому что переход на летнее время — это всегда уменьшение сна на один час, но после этого неприятности закончатся».

Особо президент упомянул влияние на животных:

«Я уж не говорю о несчастных коровах и других животных, которые не понимают перевода часов и не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время».

В 2013 году, по данным социологических опросов, жизнь по зимнему времени, которую установили в 2011-м, устраивала меньше пятой части опрошенных. Наиболее популярным ответом тогда был «перевод стрелок дважды в год» — такой вариант называли около 35% респондентов.

В 2014 году Россия перешла на постоянное зимнее время, полностью отказавшись от сезонных переводов часов.

Тем не менее вопрос перевода постоянно возникает в общественной повестке: одни попросту не понимают, для кого солнце начинает светить в три часа ночи, другие же говорят о неэффективности такого распределения светового дня — из-за раннего заката страна тратит гораздо больше электричества.

Современные попытки возвращения к переводам

Несмотря на официальную позицию об отмене переводов, в российском парламенте периодически появляются инициативы о возвращении к сезонному времени: В 2019 году вносился законопроект о возвращении переводов часов, а в 2023 году предлагали вернуть переходы на летнее время, мотивируя это экономией электроэнергии до 2,5 млрд кВт·ч в год.

Правительство России последовательно отклоняет подобные инициативы, ссылаясь на отсутствие доказательств социально-экономического эффекта и неактуальность перевода времени в современных условиях.

Целесообразность перевода часов

Экономические аспекты

Исторически переход на летнее время обосновывался необходимостью экономии электроэнергии. Идея заключалась в том, что увеличение светлого времени вечером позволит людям меньше использовать искусственное освещение.

Но множественные исследования последних лет показывают крайне незначительную экономическую выгоду от перевода часов.

Например, в России, по данным РАО ЕЭС от 2008 года, перевод часов давал ежегодную экономию около 4,4 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляло менее 0,5% от общего потребления. По расчетам Системного оператора ЕЭС, переход на летнее время экономил 2 млрд кВт·ч электроэнергии в год. А к примеру, в Словакии экономия составляет лишь 0,8% от годового потребления электроэнергии. В США же показатель не превышает 1%. Эксперты отмечают, что в современных условиях, когда основными потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, работающие круглосуточно, а не бытовые потребители, экономический эффект от перевода часов становится практически незаметным.

При этом сам переход на летнее и зимнее время влечет за собой определенные экономические издержки: Это и необходимость корректировки расписаний всех видов транспорта дважды в год, и увеличение количества сердечно-сосудистых заболеваний, и ДТП в дни переводов часов, а также снижение производительности труда в первые дни после перевода времени из-за нарушения биоритмов сотрудников.

Медицинские последствия

Перевод часов серьезно влияет на циркадные ритмы человека — внутренние биологические часы, регулирующие сон, пищеварение, выработку гормонов и другие физиологические процессы. Механизм воздействия: главный «хронометр» организма — супрахиазматическое ядро в мозге — получает сигналы от глаз и корректирует внутреннее время в зависимости от солнечного света. При переводе часов возникает эффект «социального джетлага», когда организм остается в старом режиме.

Сердечно-сосудистые заболевания: риск сердечных приступов увеличивается на 24% в первые дни после перевода на летнее время. Фиксируется рост числа инфарктов и инсультов.

ДТП: количество дорожно-транспортных происшествий возрастает на 6% после весеннего перевода часов.

Американская академия медицины сна выступает за отмену сезонных переводов времени, рекомендуя постоянное зимнее время как наиболее естественное для циркадных ритмов человека. Аналогичную позицию занимает Британское общество сна.

Влияние на животных

Сельскохозяйственные животные действительно особенно чувствительны к изменениям режима, что делает перевод часов серьезной проблемой для фермеров.

У животных есть внутренние биоритмы, которые подсказывают, когда есть, спать и идти на дойку. Перевод времени нарушает этот биоритм, что для любого животного является стрессом.

«Животные часов не наблюдают, но у них есть внутренние ритмы... И перевод времени означает, что этот биоритм собьется, а это для любого животного стресс... из-за нарушения режима питания собьется и время дойки, уменьшатся надои»,

— объясняет директор КФХ Владимир Козлов.

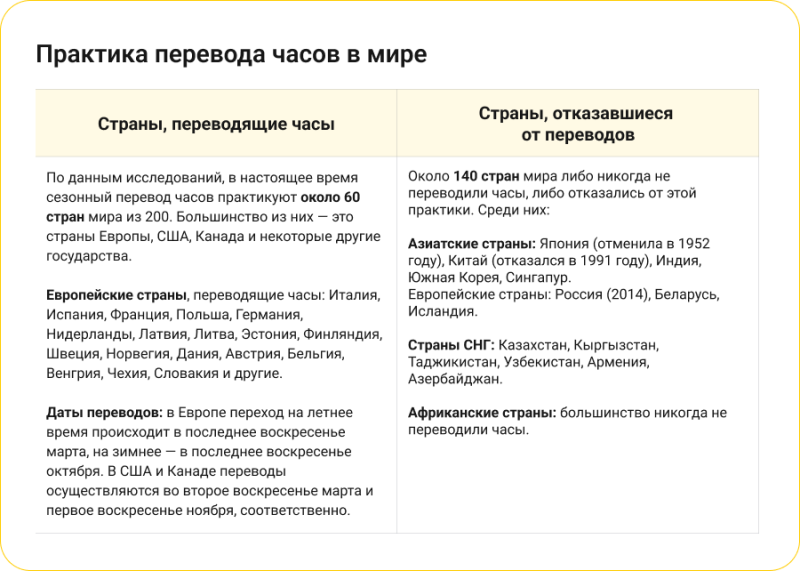

Практика перевода часов в мире

Итальянские коровы, в отличие от российских, продолжают «переживать» сезонные переводы часов, поскольку Италия до сих пор практикует эту систему. Нет данных о том, что итальянские коровы «страдают» меньше российских от переводов часов. Разница заключается лишь в том, что итальянские фермеры продолжают дважды в год приспосабливаться к этим изменениям, тогда как российские животноводы избавлены от этой необходимости с 2014 года.

Отмена сезонного перевода часов в России была обусловлена комплексом факторов: минимальной экономической выгодой (менее 0,5% экономии электроэнергии), негативным влиянием на здоровье населения, стрессом для сельскохозяйственных животных и общим неудобством для граждан. Международный опыт показывает растущую тенденцию к отказу от переводов часов — из 200 стран мира только 60 продолжают эту практику.

Другие статьи на тему

Лайфстайл

Утильсбор взлетит на 925%: как спасают русский автопром

Налоги и вычеты

НДС поднимут до 22%: как это скажется на кошельках россиян

Лайфстайл

Сколько стоит чашка кофе в России? Мониторинг цен

Лайфстайл