Банков в 3 раза меньше: безопасность растет, конкуренция — падает

Аналитика

23 июля

8 мин.

За последние десять лет количество банков уменьшилось в три раза. Почему так происходит и какие еще трансформации наблюдаются в российском банковском секторе, разбирается Просто.ру.

100 000 ₽

16-180

0-0,8%

100 000 ₽

3-180

0-0,8%

30 000 ₽

1-62

0-0,8%

50 000 ₽

5-30

0-0,8%

30 000 ₽

7-21

0-0,8%

100 000 ₽

16-180

0-0,8%

100 000 ₽

3-180

0-0,8%

30 000 ₽

1-62

0-0,8%

50 000 ₽

5-30

0-0,8%

30 000 ₽

7-21

0-0,8%

Статистика

За последние шесть с половиной лет количество кредитных организаций сократилось более чем на четверть — с 484 по состоянию на начало 2019 года до 352 на начало июля 2025 года.

Из 352 действующих на начало июля 2025 года кредитных организаций 88% являются банками, остальные — небанковскими кредитными организациями (НКО). Банк — это бизнес, ориентированный на получение прибыли, тогда как НКО — это кооператив, созданный для взаимной выгоды своих членов.

Количество банков за анализируемый период сократилось на треть — с 440 до 308, причем количество банков с универсальной лицензией (предоставляют более широкий спектр финансовых услуг, но регулируются более жестко) уменьшилось на 26,5% — с 291 до 214, а количество банков с базовой лицензией уменьшилось на 37% — с 149 до 94.

За последние 10 лет (в 2025 году по сравнению с 2014-м) количество банков сократилось в три раза.

На пике расцвета банковской системы в России существовало более 900 банков (до 2014 года), многие из которых были очень мелкими, неэффективными и, по сути, уже не работали как полноценные финансовые институты, а лишь существовали для определенных схем.

По состоянию на начало 2019 года в реестре Банка России состояло 44 НКО, далее их количество сокращалось и к началу 2023 года уменьшилось до 35. Однако в течение последних трех лет количество НКО росло и к середине 2025 года составило 44 компании.

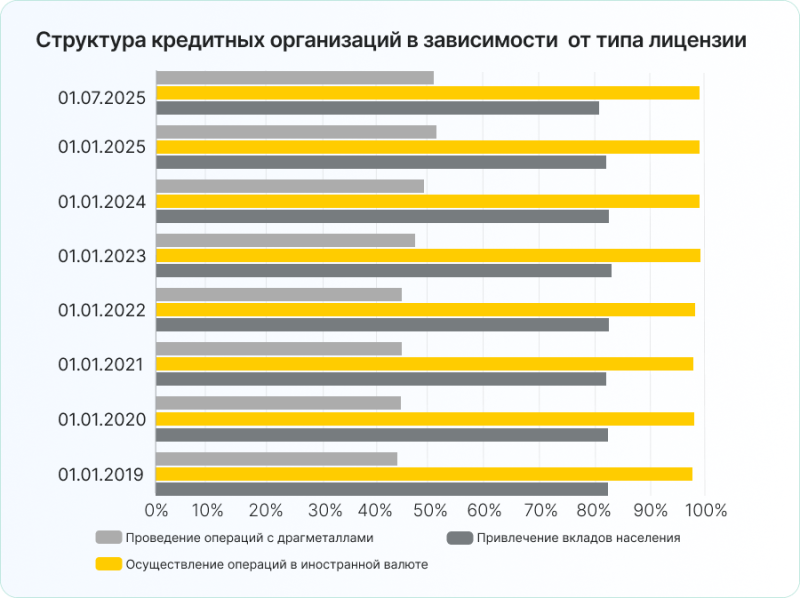

В течение рассматриваемого периода количество кредитных организаций, имеющих лицензию на привлечение вкладов населения, сократилось на 29% — с 400 до 285. Количество кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление операций в иностранной валюте, уменьшилось на 26% — с 475 до 350. Количество организаций, имеющих лицензию на проведение операций с драгметаллами, уменьшилось на 16% — с 214 до 179.

Изменения произошли также и в структуре кредитных организаций. Так, если доли кредитных организаций, имеющих лицензию на привлечение вкладов населения, а также кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление операций в иностранной валюте, не особо изменились за анализируемый период и остались на уровне 81% и 99% соответственно, то доля кредитных организаций, имеющих лицензию на проведение операций с драгметаллами, заметно выросла — с 44% в 2019 году до 51% по состоянию на начало июля 2025 года.

О том, как в 2025 году в России изменилось число МФО, рассказывали в этой статье.

Возрастные характеристики

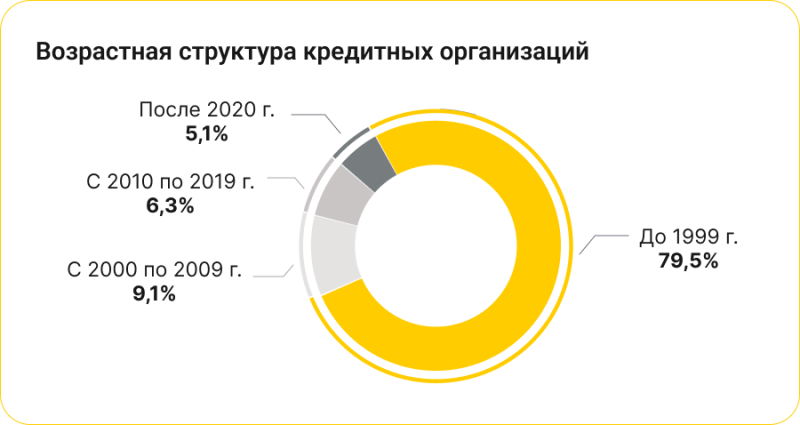

Большая часть кредитных организаций работает на российском рынке более 25 лет, они были открыты еще в 1990-х годах. В этот список входят такие крупнейшие банки, как Сбербанк, ВТБ, а также Банк «Аверс», «Донкомбанк» и другие.

Более 9% кредитных организаций были зарегистрированы в период с 2000 по 2009 год, 6,3% — в период с 2010 по 2019 год, 5,1% — в период после 2020 года. Среди кредитных организаций, открытых после 2020 года, значатся в основном НКО.

Количество представительств и филиалов

Количество филиалов действующих кредитных организаций за период с 2019 по 2025 год сократилось на 47% — с 709 до 374. Причем количество филиалов Сбербанка уменьшилось только на 4,4%. Количество представительств действующих кредитных организаций сократилось на 82% — с 316 на начало 2019 года до 57 по состоянию на середину 2025 года. Причем количество представительств на территории России уменьшилось на 86,6%, а количество представительств за рубежом — на 25%.

Почему сокращается количество банков

Количество банков в России сокращается ввиду того, что Банк России проводил и продолжает проводить санацию, так называемое финансовое оздоровление банковской системы, направленное на повышение ее устойчивости, надежности и прозрачности. Этот процесс особенно интенсивно шел с 2014 года и достиг пика в 2017–2018 годах. К масштабной санации Банк России побудили несколько причин.

Во-первых, накопленные проблемы и «дыры» в капитале:

- многие банки имели серьезные проблемы с качеством активов: выдавались «плохие» кредиты, часто связанным сторонам (собственникам или их компаниям), которые заведомо не планировались к возврату;

- в балансах банков скрывались огромные «дыры» (отрицательный капитал), которые покрывались фиктивными операциями или дутыми активами;

- последовательное ужесточение требований ЦБ к оценке активов и формированию резервов вскрыло эти проблемы.

Во-вторых, непрозрачные и рискованные бизнес-модели. Значительная часть банков не занималась классическим банковским бизнесом, а служила инструментами для вывода капитала за рубеж, обналичивания денежных средств, отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования теневой экономики. Некоторые банки практиковали агрессивную политику привлечения вкладов населения (часто под высокие проценты), не имея при этом адекватной ресурсной базы и инвестируя средства в высокорисковые или сомнительные активы.

В-третьих, слабое корпоративное управление и связанное кредитование. Владельцы и менеджмент многих банков использовали их как «кошельки», выдавая кредиты аффилированным структурам без надлежащего обеспечения или по заниженным ставкам, что приводило к хищению средств и банкротству банка. Отсутствие независимого совета директоров и эффективной системы риск-менеджмента усугубляло ситуацию.

В-четвертых, фрагментация банковского сектора и «зомби-банки», которые представляли собой постоянный источник потенциальных проблем и нагрузку на Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), так как каждый их крах приводил к выплатам вкладчикам.

В-пятых, системные риски. Банк России стремился предотвратить цепную реакцию, когда крах одного крупного или нескольких средних банков мог подорвать доверие ко всей банковской системе, спровоцировать панику вкладчиков и вызвать коллапс финансового рынка.

Механизм санации

Изначально (до 2017 года) санация проводилась в основном через Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое привлекало инвесторов-санаторов. Однако эта модель оказалась недостаточно эффективной из-за конфликта интересов и нехватки ресурсов.

С 2017 года Банк России перешел к новой модели санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это позволило ЦБ напрямую входить в капитал санируемых банков, менять менеджмент, проводить глубокую оценку активов и покрывать «дыры» в капитале. Примерами такой санации стали «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и другие. Целью ФКБС было не просто спасти банк, а очистить его, сделать привлекательным и впоследствии продать новому владельцу (как это произошло с банком «Открытие», проданным ВТБ).

Банк России продолжит осуществлять оздоровление банковского сегмента, так как накапливаются системные риски на фоне ухудшения экономической конъюнктуры.

Банковский рынок не для слабых компаний, а для тех, кто имеет четкую стратегию развития, учитывает все тенденции, в том числе технологические, и умеет настраивать свои риск-аппетиты.

Каковы последствия сокращения числа банков для обычного клиента? С одной стороны, уменьшается конкуренция, что может иметь негативные последствия для качества финансовых услуг. Однако с другой стороны, «мутных» банков становится меньше, что повышает безопасность заемщиков и вкладчиков, а также уменьшает риски для экономики в целом.

Другие статьи на тему

Карты и платежные системы

Кешбэк уходит в закат. Какие бонусы придут ему на смену?

Карты и платежные системы

Кофе, такси и немного магии: где кешбэк работает лучше всего

Аналитика

Каждый год — минус город: как Россия теряет людей

Аналитика